21年越しに清酒「敷嶋」を若き蔵元が再生 祖父の死から生きる意味を見出す 江戸から続く酒を令和に醸す

半田市・亀崎の地で一時は廃業に追い込まれた老舗酒蔵が21年ぶりに復活しました。よみがえらせたのは、若き9代目の蔵元。脱サラしてまで挑んだその思いに迫ります。

アルコール飲料の多様化により2000年に廃業

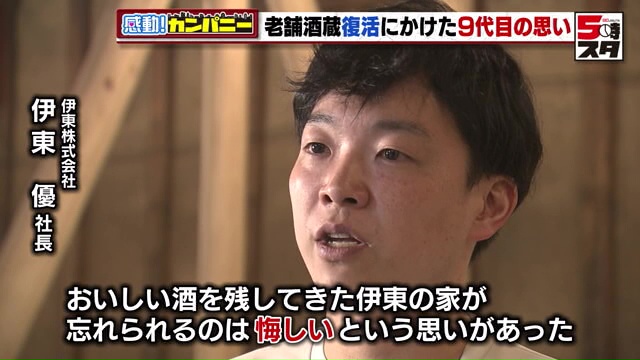

伊東株式会社 伊東 優社長

半田市・亀崎の伊東株式会社では今、9代目蔵元の伊東優社長を中心に、今年の冬に向けた酒づくりが佳境を迎えています。現在製造を進めているのは清酒「敷嶋」。江戸時代から続く伝統の銘柄です。

伊東株式会社は、1788年に創業。淡麗な味わいの主力銘柄「敷嶋」は全国的に人気で、大正時代には中部地方最大の酒蔵として名を馳せました。ところが1990年代に入ると、ビールやワイン、ウィスキーなどアルコール飲料の多様化が進み、日本酒の需要が低迷。2000年には廃業を余儀なくされたのです。

「酒造りというものをあきらめざるを得ないような状況になりました。おいしい酒を残してきた伊東の家が忘れられるというのは悔しいという思いがありました」(伊東株式会社 伊東さん)

祖父の死を機に染みた敷嶋の味

江戸時代から続く酒造り

伊東さんが中学3年生のときは、酒蔵が廃業したことは気にも留めていなかったそう。

「(部活で)野球をやっていて、自分のことで精いっぱいでした。あまり家業が廃業したという実感がなかったのが正直なところです」(伊東さん)

大学卒業後は大手通信会社に就職し、酒造りとは無縁の生活を送っていた伊東さん。転機は2014年の祖父の通夜前日でした。

「祖父の亡きがらの隣で、昔の敷嶋を飲んだんです。それがおいしくて、身と心にも染み渡りました。伊東家は何代も続いて酒造りをしてきました。祖父がいて、祖母がいて、父がいて、母がいて私がいる。今後も続かせたいと考えたときに『自分が生きている意味ってなんだろうな』と思ったんです。そう考えるきっかけになったのが、祖父の死のタイミングでした。」(伊東さん)

一筋縄ではいかない酒造りの再始動

廃業や譲渡を考えている酒蔵の買収や合併が必要

しかし、国税庁は現在、国内向けの清酒の製造免許を新規発行していません。免許の取得には、廃業や譲渡を考えている酒蔵の買収や合併が必要です。とはいえ、金額が折り合わなかったり、酒造りの場所を変えないことが条件だったりと難航。それでも伊東さんは、2018年に仕事を辞め、酒造りの修行を始めることにしました。

「いろんな人に止められましたね。収入はなくなります。覚悟を決めて仕事も辞めて、『酒蔵を復活させるんだ』という強い思いを持って動き出しました」(伊東さん)

津島市の酒蔵で酒造りを学ぶ

三重県「福持酒造場」で試作品の酒を造り始める

津島市の長珍酒造で1年通して酒造りを学ぶと、2019年からは三重県の福持酒造場でタンクを借り、試作品の酒造りを始めます。杜氏の指導の下、自らが目指す「芳醇な酒」を、一升瓶で550本分を造り上げました。

敷嶋0歩目

その名も「敷嶋0歩目」。廃業前とは、こうじも酵母も違うため、昔の「淡麗な酒」ではありませんが、伊東が造るなら「敷嶋」しかありえないと命名しました。

クラウドファンディングで販売すると1週間で完売!

1週間で完売

クラウドファンディングで売りに出すと、応援メッセージが続々と寄せられ、1週間で完売しました。

「本当に美味しいと色々な方に言ってもらいました。自分たちの意図や思いを持ち、それが伝わっていると思います」(伊東さん)

製造免許を譲渡してもらえる蔵人に出会う

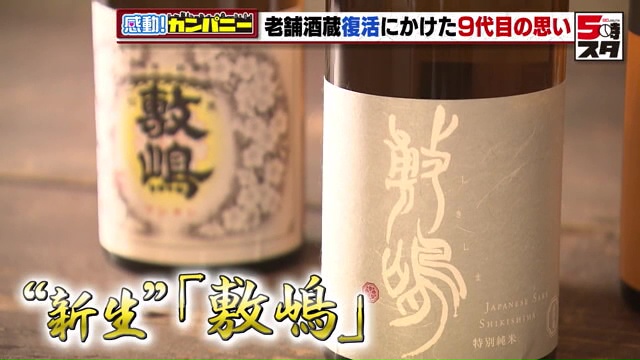

新生「敷嶋」

すると、伊東さんの活動を知っている人から製造免許を譲っても良いという蔵元が関東にあるとの情報が入りました。伊東さんはすぐに免許の譲渡手続きや、廃業時に売り払った土地・建物の買戻しに乗り出します。

そして2021年、ついに伊東株式会社が再出発。2022年2月、半田市・亀崎の地で造った「新生『敷嶋』」を世に出しました。

昔の「敷嶋」を知る人からもうれしい声が

酒蔵イベントを開催

「現在の酒の方が飲みやすいです。復活できたらいいなとは思っていました。町民もみなさん喜んでいると思いますよ」(地元の人)

「敷嶋と酒蔵で地元の盛り上げも考えています。イベントを開催して3000人くらいの方に参加してもらいました。酒造りの営みに興味がわいて、酒蔵に人が来るような仕組みづくりを進めていきたいです。本当においしいと思う酒を造って発信することで、亀崎が盛り上がるきっかけになるかなと思います」(伊東さん)