ドローン使って最短数時間で3D災害マップ製作 スタートアップが編み出した新ビジネスモデル

災害が起きた時に状況を地図化する災害マップ。中でも、春日井市のスタートアップ企業が作る3次元の災害マップが注目を集めています。

3Dの災害マップ

2019年10月に、過去最強クラスの台風19号が日本を直撃。東日本を中心に甚大な被害を及ぼしました。特に被害の大きかったのが福島県です。洪水や土石流などで、約1万3000戸が全壊もしくは半壊し、40人が犠牲になりました。このとき、救助活動や二次災害の防止に役立ったのが3次元、いわゆる3Dの災害マップです。

赤い部分が土石流

画像の赤い部分が土石流。山あいから集落に達していて、住宅が流されているのが分かります。

スマートフォンで向きや大きさを変更

このマップ、パソコンやスマートフォンなどで操作すると、向きや大きさが変わりました。さまざまな角度から災害マップを確認できます。

「そもそもこの土石流がどこから始まってしまったのかとか、なかなか人の目では確認できない部分が迅速に把握できました。危ないところを早めに把握して、近くの住民に連絡できます」(福島県南相馬市の担当者)

スタートアップ企業が3Dマップを手がける

テラ・ラボ

この3D災害マップを手掛けたのは、春日井市に本社がある2014年設立のスタートアップ企業「テラ・ラボ」です。

「(飛行機や衛星の)空からの空撮では、どこから撮った写真なのか非常に分かりにくいです。位置情報を正確に把握するためには、3次元的なデータ化をしたり、地図に落とし込んだりすることが重要です。空からの地図を作る分野がこれから発展しそうだと予見したので、この分野に乗り出そうと思いました」(テラ・ラボ 松浦 孝英社長)

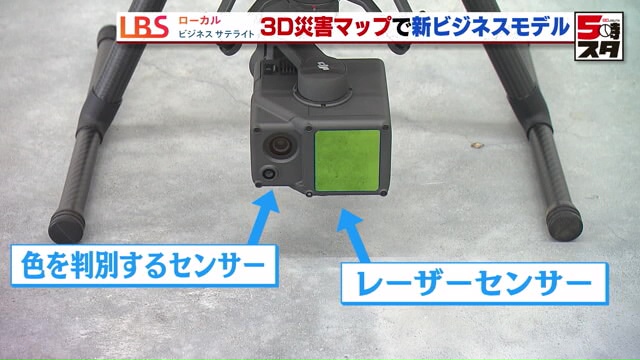

ドローンを使用

テラ・ラボが使うのはドローンです。主に測量に使われるレーザーセンサーと、色を判別するセンサーが付いています。ドローンは調査エリアに着くと、地表に向かってレーザーを発射。反射する時間を基に高低差を割り出すと同時に、対象物の色を判別してデータ化します。

解析ソフトにかけると、たったの3分で3Dマップが完成しました。地表から木々まで、高低差・色合い共にくっきりです。

「災害が発災したらまず現場に行きます。我々が今目指しているのが、ドローンを飛ばし始めてからインターネットに共有化するまでを3時間以内でやりたいと思っています」

さまざまな企業と連携するのに時間がかかる

たったの3分で3Dマップが完成

松浦社長が時間にこだわるのにはワケがありました。被災地はすぐにマップを必要としますが、一般的にマップの製作は国土地理院か民間企業に依頼するしかありません。ところが、国土地理院には製作する義務はなく、断られることも。

民間企業に依頼する場合は

・飛行機やドローンなどでデータを収集する企業

・データを分析する企業

・地図に落とし込む企業…など

役割が分かれていて、それぞれの意思決定や連携に時間がかかっていました。

「災害のデータを取るところからデータの共有までを自社で完結するようにしています。民間で一元管理化すれば、リレーション(関係)するところが少なくなるので、その分タイムラインが短くできます」(松浦社長)

被災地の声に応える

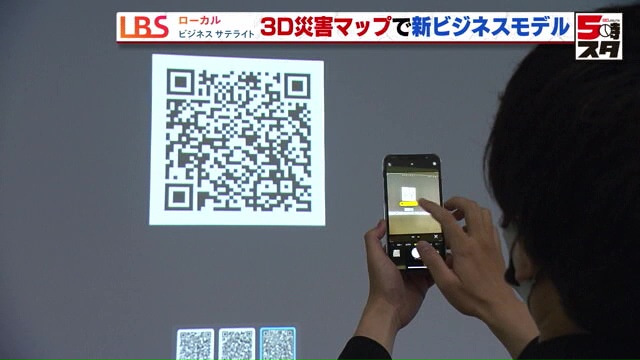

QRコードを読み取ってスマホ上で見られる

設立当初のテラ・ラボは地図データを集めるドローンを開発する企業でしたが、被災自治体の依頼に即座に応えられるようにデータ収集、マップ製作まで内製化。さらに出来上がった災害マップは、データを小さくしてインターネット上で公開。誰でもいつでもどんな端末からでも、見られるようにしたのです。

災害マップを確認

「3D災害マップの一貫サービスは、現状では他社の追随を許してないといいます。他社の参入があったとしても、自治体とのコネクションや築いていた経験があれば、優位性を保っていけるのではないでしょうか」(日本経済新聞社 名古屋支社 井澤 真志記者)