街の発展に大きく貢献した街道が集まる愛知 名古屋と岐阜を結ぶ「美濃路」とは『道との遭遇』

全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、愛知・名古屋と岐阜を結ぶ“古道”を巡りました。(この記事では道情報だけをまとめてご紹介します)

名古屋と岐阜を結ぶ脇街道「美濃路」

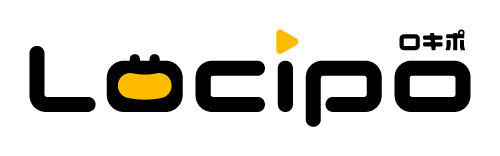

名古屋には主要街道の「東海道」や「中山道(なかせんどう)」とともに、「街の繁栄に大きく貢献し重要な役割を担った道がある」と道マニア。その道筋を辿ることで、街の地名に含まれた意味も明らかになると言います。

熱田神宮~名古屋城を南北に結ぶ約7kmの幹線道路「伏見通(ふしみどおり)」は、もともと岐阜の南側“美濃の国”とつながる「美濃路(みのじ)」と呼ばれていたそう。

江戸と京都を結ぶ道で、熱田を通るのが「東海道」、岐阜の美濃を通るのが「中山道」。東海道は、熱田~三重・桑名を船で渡る海路だったため、「遠回りでも陸地で行きたい人は、東海道から美濃路を通って中山道に入り、京都へ向かっていた」と道マニアは言います。

美濃路のように、五街道以外の主要な道は“脇街道(わきかいどう)”と呼ばれ、物流の大動脈となり、人で賑わい街の発展に大きく貢献しました。

伏見通から分岐するかつての美濃路のルート

名古屋市中区の「古渡町(ふるわたりちょう)」は、「昔は“古い渡し”が両側にあって、東西に行くときは渡しを使った。それが地名の語源」と道マニア。昔は海や川に挟まれていた場所で、渡しで移動していたと言います。

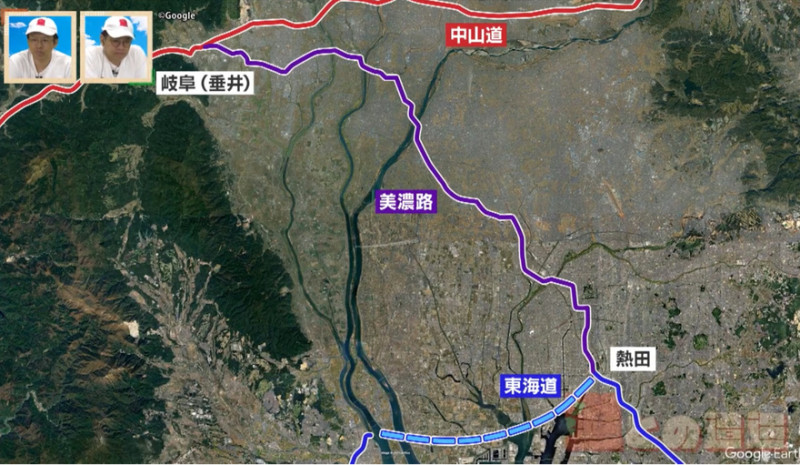

その交差点を過ぎて北上すると、謎の三角地帯が出現。伏見通から分岐し、道が斜めに伸びています。この道こそが「かつての美濃路のルート」と道マニアは言います。

美濃路を辿り、広小路通(ひろこうじどおり)を横断して北上すると、「伝馬町通(てんまちょうどおり)」という東西の道と交差します。

「このまま北上すると名古屋城に近くなりすぎるので、美濃路はここで左折。伝馬町は、物資や人を運ぶ馬を用意しているところだった」と道マニア。

名古屋城築城に合わせて徳川家康は政権を盤石なものにするため、城から各方面への道路整備に着手。そんな各街道の起点となったのが、この伝馬町交差点。ここから全国へ次々と主要な街道が整備されていきました。

大勢が行き交う交通の要衝であるこの交差点には、高札場(=幕府や領主が決めた法度・掟が書かれた木の板札)も掲げられ、多くの人が目を通したと言われています。

起渡船場から木曽川を渡り岐阜へ

清須(きよす)市・西枇杷島町には、立派な石柱の“道標”が存在。「いろんな人がこの道標を頼りにしていた」と道マニア。さらに美濃路を辿ると、名鉄・丸ノ内駅の近くで、まっすぐだった美濃路が90度に折れ曲がっています。

「“まるのうち”は“お城の中”という意味。清洲城を中心に、ここまであった清洲の街を守るため、道をわざとクランクにしてある」と道マニア。

また、近くの「須ヶ口(すかぐち)」という地名は、かつて清洲城下の入り口だったことからその名が付けられたと言います。

木曽川のすぐ東に位置する愛知県一宮市起堤町(おこしつつみまち)の金刀比羅社(通称“こんぴらさん”)には、“起(おこし)渡船場跡”が存在。宿場「起宿(おこししゅく)」があり、渡船場があったと言います。

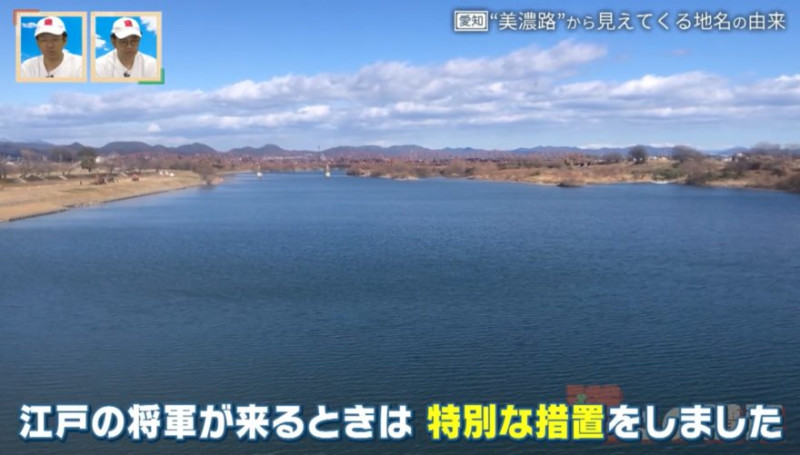

大名や旅人は木曽川を船で往来するところ、江戸の将軍が通行するときは船を約270艘並べ、その上に板を約3,000枚通して船橋が架けられました。

こうして美濃路は木曽川を渡り、岐阜・垂井へ。そして、中山道へと繋がります。 CBCテレビ「道との遭遇」2025年4月1日(火)午後11時56分放送より