海洋散骨から“メタバース霊園”まで…10年で2倍に急増中の『墓じまい』大きく変わりつつある供養のあり方

高齢化や少子化を背景に、「墓じまい」が全国で急増しています。先祖代々の墓を閉じ、永代供養や樹木葬、海洋散骨といった新しい弔いの形を選ぶ人が。時代の変化とともに、供養のあり方も大きく変わりつつあります。

■墓石をクレーンで撤去…急増する“墓じまい”

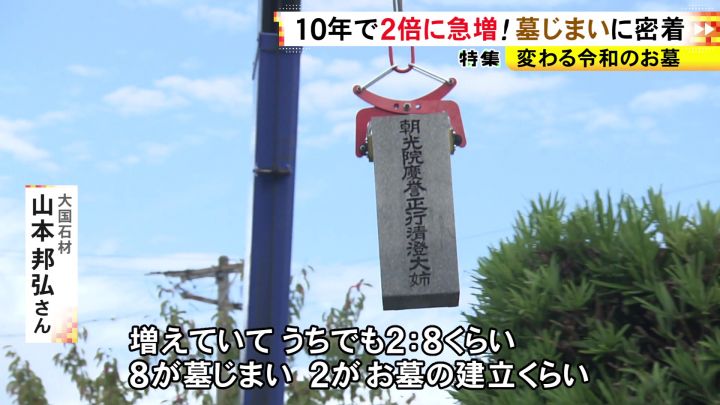

この日、三重県伊勢市の墓地では“墓じまい”が行われていました。 石材店の担当者: 「月のうちに20日くらいは墓じまいをしています」

重さ約150キロの墓石をクレーンで持ち上げ、トラックに積み込んでいきます。 担当者: 「墓じまいは増えて、2:8くらいで2がお墓の建立で8が墓じまい。10年前は年に数回しかなかったのが、5年前ぐらいから増えてきました」

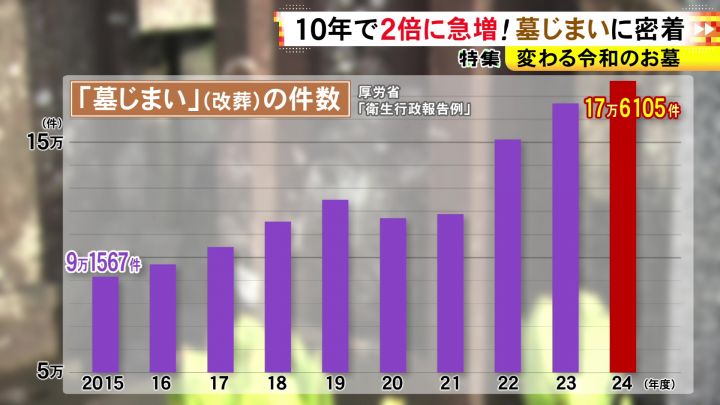

国の調査によると、墓じまいは2024年度全国で約17万6000件あり、15年度の約9万1000件に比べ2倍近くになっています。こちらの石材店では、東海3県だけでなく滋賀県などでも墓じまいを行っていて、一般的な大きさの墓一基であれば平均15万から20万円ほどで請け負っています。

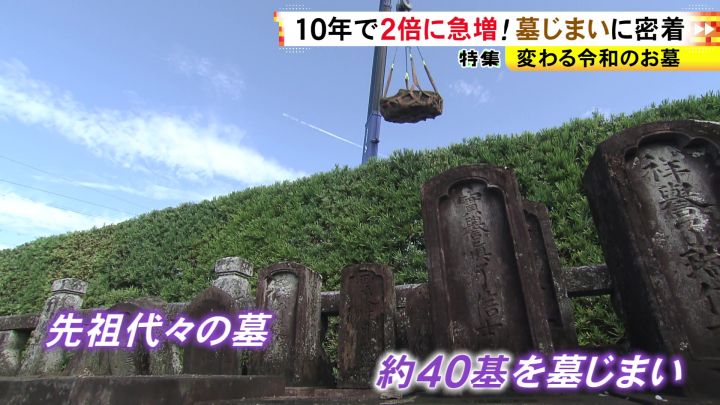

この日は、京都在住の女性の依頼で、江戸時代から270年続く先祖代々のお墓約40基を墓じまいします。 依頼者の女性: 「本家の兄夫婦が亡くなりまして、子供もいなかったのでお墓を守る人がいなくなってしまった。それで墓じまいを決断しました」

約4時間後、40基ほどあった墓石はすべて撤去。砂の下に埋まっているお骨を掘り出し、整地して墓じまいは終了。この区画は墓地を管理する霊園に返されることになります。 依頼者の女性: 「昔はお墓にはよく両親や祖父母と行っていました。すごく身近な場所だったので、それがなくなることは両親や祖父母との思い出の場所がなくなっていくという意味でも、とてもさみしいものはありました」 遺骨は津市にあるお寺の納骨堂で永代供養してもらいます。

依頼者の女性: 「後世にお墓を残すことは、孫や子供たちにも迷惑がかかりますし、しいてはご先祖様が無縁仏になる可能性もなきにしもあらずですので、このタイミングで墓じまいをするのは正解だったんじゃないかな」

■木が墓標となる新しい供養の形「樹木葬」

木を墓標とし、その周りに遺骨を埋葬する「樹木葬」。 長谷雄 蓮華(はせをれんか)住職: 「ひとつひとつがお墓になっています。従来でしたら大きなお墓の形でしたけど、この大きな木が皆さんの墓標替わり」

愛知県愛西市にある「大法寺(だいほうじ)」では、8年前から樹木葬を始め、樹齢650年と伝わるクスノキの大木の周りにこれまで1000件以上の申し込みがありました。 長谷雄住職: 「お骨をお粉にしてお入れしています。粉の状態で入れると何年かすると土に還って何もない状態になる」

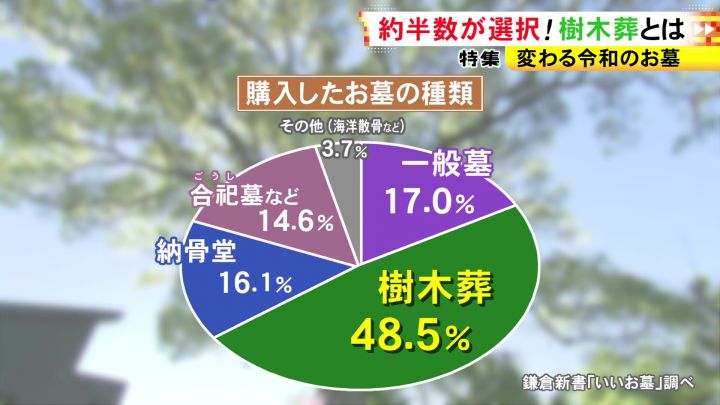

終活などのサービスを提供する会社の調査によると、2024年の1年間にお墓を購入した人のうち約半数が樹木葬を選択しています。 この日も、樹木葬を申し込もうと親子が訪れていました。 樹木葬を申し込んだ女性: 「人間用は主人で、ペットの猫を入れるところを探していて。なかなかペットと一緒っていう所がないから、ここにお願いしに来た」

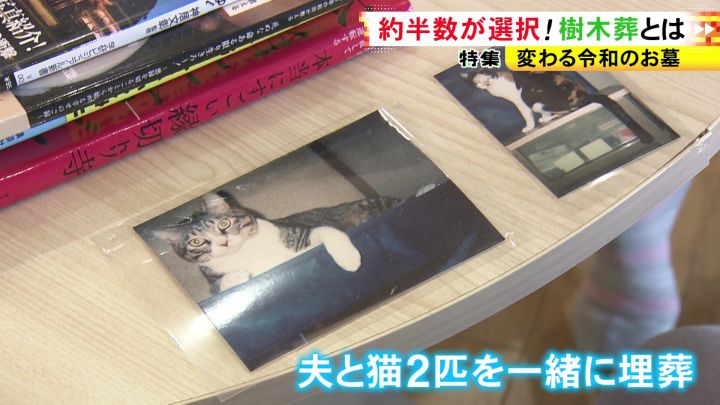

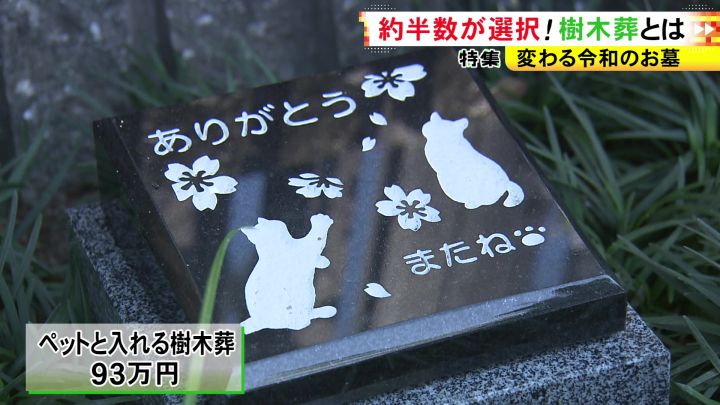

数年前に亡くなった夫と飼っていた猫2匹を一緒に埋葬できるお墓を探していたところ、樹木葬という選択肢を見つけたといいます。 樹木葬を申し込んだ女性: 「飼っていた猫らしさが分かったらいいなと。お墓参りに来た時に『この子たちのお墓だな』と。写真をもってきてデザインしてもらった」

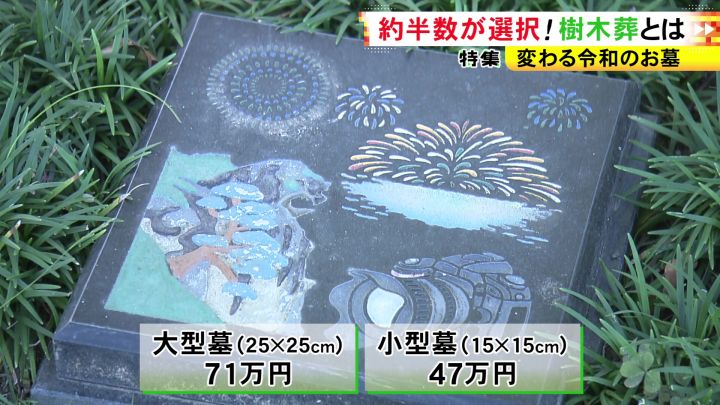

墓石のデザインは自分で決めることができ、ペットと一緒に入ることができるのも大法寺の樹木葬の魅力です。(ペットと入れる樹木葬93万円) 1区画当たり25センチ×25センチの大きいサイズでも71万円と一般的なお墓に比べ割安です。さらに、こちらのお寺では月々の管理費不要で期限なしで永代供養してくれます。近年増えている樹木葬ですが、注意する点があるといいます。

長谷雄住職: 「7年とか13年とか33年で期限を切られている樹木葬が多い。例えば、その年月が経ったら掘り出して合祀に入れるという樹木葬が多いので、何年の永代供養かは聞かれた方がいい」

■父の願いを叶える“海への旅立ち”

海に遺骨を撒く「海洋散骨」を選択する人たちも。 井戸ゆかりさん: 「父の希望で、亡くなったら海にまいてくれと。昔の人にしてみたら、ハワイとかロサンゼルスに遊びに来ていたぐらいなので、海を越えていろんなところへ行くのは好きだったのかもしれない」

アメリカ・ロサンゼルスを拠点に暮らす井戸ゆかりさんは、父親の介護のためアメリカ人の夫とともに4年半前から名古屋で暮らしています。父親が亡くなると、海外旅行が好きだった父親の希望で海洋散骨をすることに。 井戸さんが申し込んだのはチャーターのプラン。散骨を行うポイントまで15分かけて向かい、到着すると30秒間の黙とうを捧げます。

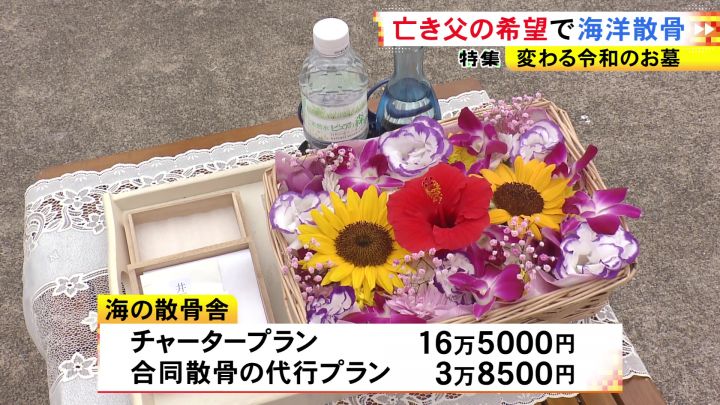

水に溶ける紙に包んだ、2ミリ以下に粉砕した遺骨を柄杓に入れ海に散骨します。水とお神酒をまいた後に花をたむけ、最後に散骨した周りを船で周回し約1時間で散骨は終了。 井戸さん: 「すごく良かった。明るくできますよね。父も『じゃあ行ってくるね』って感じで言っていたと思います。またロスで会おうと」 「海の散骨舎」では、今回のような1組の家族によるチャータープランで16万5000円。複数の家族から預かった遺骨を合同で散骨する代行プランで3万8500円。愛知や三重の港から出港しています。

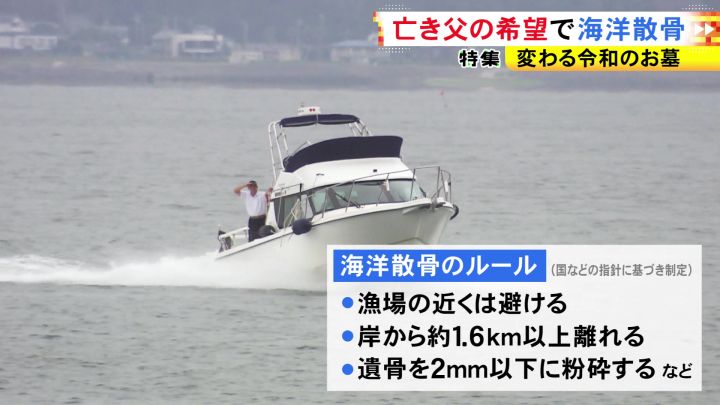

海の散骨舎の担当者: 「年々増えています。多い月ですと、チャーターで10件以上あります」 担当者は、海洋散骨のルールは、「海苔網・釣り場などの漁場の近くは避ける」「岸から1マイル以上・1.6キロ以上離れる」「遺骨を2ミリ以下に粉砕する」と話します。

この業者ではGPSで散骨した場所を記録して遺族に渡していて、後日改めて訪れたり、岸からお参りすることができます。

■テクノロジーが変える弔いの形

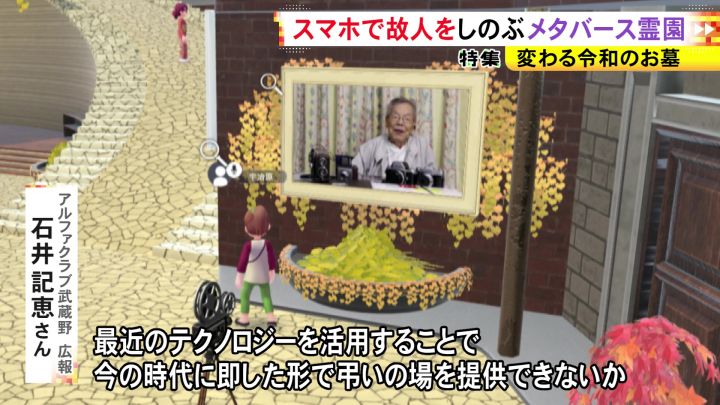

さらに、こんな新しい形も。 アルファクラブ武蔵野の担当者: 「メタバース空間上に作られた霊園にアクセスして、いつどこからでも個人様の供養ができるサービスです」

冠婚葬祭事業を手掛けるアルファクラブ武蔵野が開発したメタバース霊園「風の霊」。メタバース空間、つまりインターネット上の仮想の空間に作られた部屋に亡くなった人の写真などを飾ることができ、スマートフォンやパソコンでいつでもどこからでもアクセスすることができます。海洋散骨をした後も、亡くなった人を近くに感じたいという人などが利用しているといいます。 担当者: 「時代が変わっても、個人様を思う気持ちは普遍的なもの。であれば最近のテクノロジーを活用することで、今の時代に即した形で弔いの場を提供できないかと」

メタバース霊園「風の霊」は、登録すれば無料で利用することができます。 2025年10月22日放送