“元軍国少年”がキャスターとなった孫に伝える…高野山にあった『飛行機のない航空隊』 空に憧れた予科練生たちの悲劇

日本有数の仏教の聖地・高野山、太平洋戦争末期、ここにわずか1年だけ、海軍の航空隊がありました。物資がなく、飛行機もない航空隊に、東海テレビ「ニュースONE」の柴田美奈キャスターの祖父も所属していました。戦後80年、当時を知る人が少なくなる中、高野山で祖父の記憶をたどりました。

■“軍国少年”だった祖父 学校でただ1人選ばれ「予科練」へ

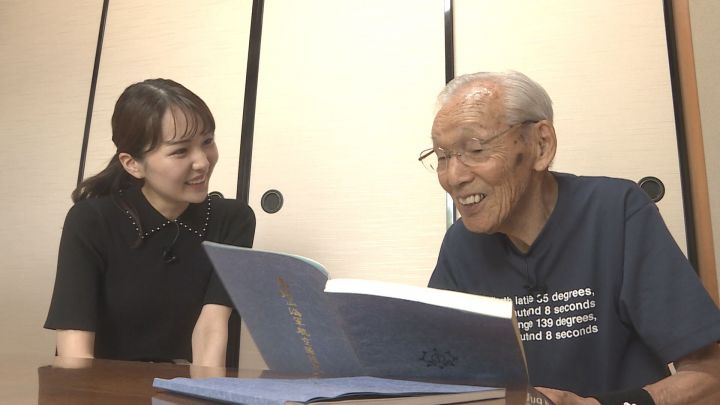

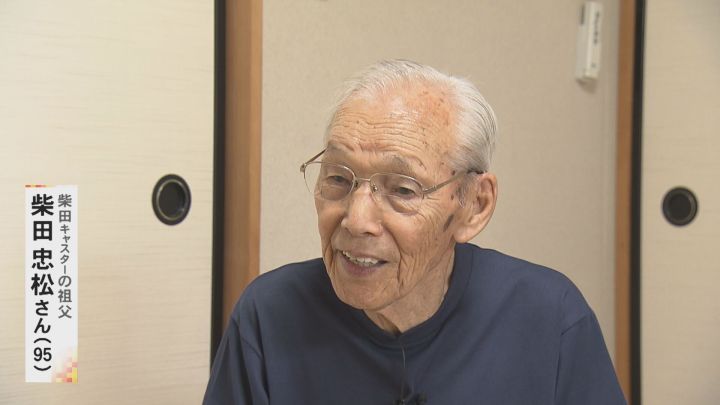

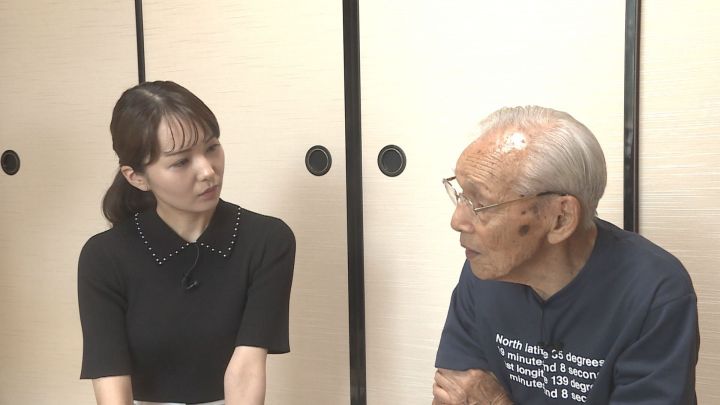

柴田キャスターの祖父、忠松さん95歳。これまで戦争について話すことは、ほとんどありませんでした。家族も悲しい経験を思い出させたくないと、当時のことを聞くことはなかったといいます。

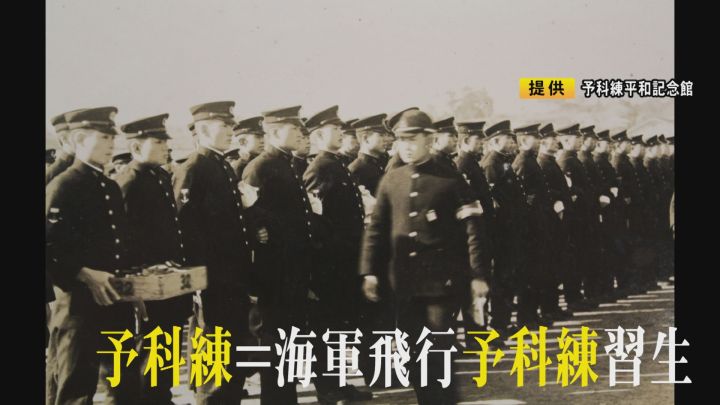

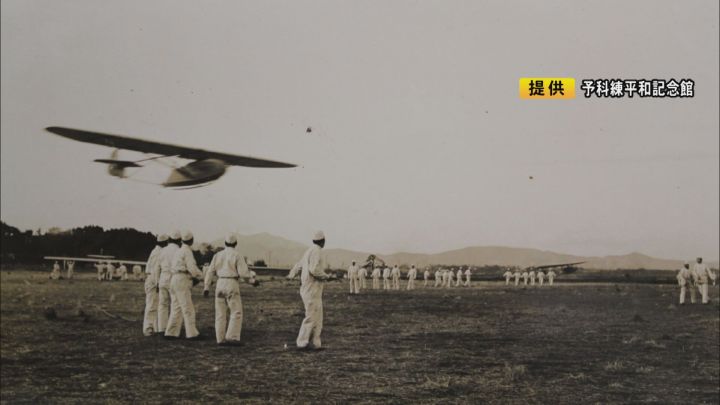

そして迎えた戦後80年、柴田キャスターは祖父の記憶を次の世代に語り継ぐため、自ら話を聞くことにしました。 忠松さんは太平洋戦争中、「予科練」に所属していました。「予科練」は海軍飛行予科練習生の略で、太平洋戦争中に、14歳から17歳の少年を選抜し、飛行兵を養成していました。

15年間でおよそ24万人が入隊し、このうち2万4000人が戦地に赴き、およそ8割が命を落としました。

柴田忠松さん: 「予科練はね、入ってすぐこれ(帽子のツバ)がついとる。それがうれしくてね。だから『予科練に来た!予科練に来た!』って」 終戦の1年前、当時14歳だった忠松さんも、予科練を志願し、学力・体力などの試験に合格し、学校でただ1人選ばれました。 柴田忠松さん: 「(見送りで)刈谷駅まで、みんな日の丸の旗を立ててね。先生が『挨拶するときに、“行ってきます”と言っちゃ絶対にいかんよ』と。『行ってきますというのは、帰ってくるということだから。お前らは行ったらもう帰れんだで、“行きます”とだけ言っていけ』と。今思うと、『戦争へ行って死ぬようなことをやるなよ』と言うけど、“死ぬ”ということをあの当時は全然気にしてなかったもんね」 「死ぬことを気にしていなかった」と話す忠松さん、時代がそうさせたのでしょうか。 柴田忠松さん: 「それがいわゆる『軍国主義』という時代だわな。やっぱり教育というのは怖いは怖いな。教育で変わっちゃうもんな、人間ね」 “軍国少年”だったという忠松さんが向かったのは「高野山の航空隊」でした。

■なぜ?“信仰の山”高野山に「飛行機のない航空隊」

信仰の山、和歌山県の高野山。1200年以上前、弘法大師が開いた仏教の聖地に、海軍の航空隊があったというのです。

しかし、その実態は“航空隊”とはかけ離れたものでした。 柴田忠松さん: 「わしら航空隊に入っとるけど、まず乗る飛行機がないんだ。数があらへん」 “飛行機のない”航空隊…当時の高野山中学の校庭などで、訓練をしていましたが、厳しい体罰を受けていたといいます。

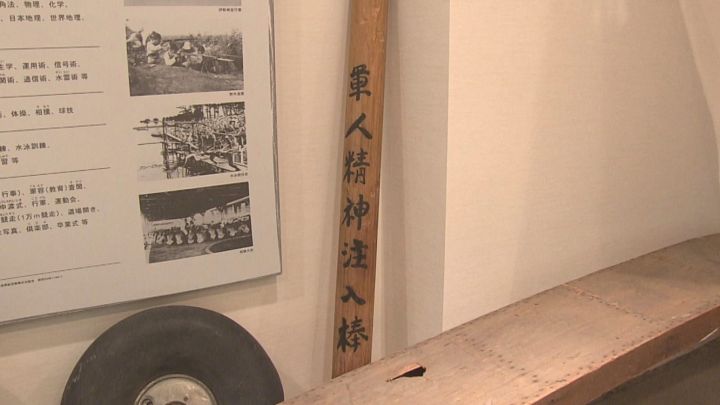

柴田忠松さん: 「精神訓練だな。何してもいじめるんだ。教官室へ行くと長い棒があって、7~8本並んどるんだ。1号2号3号って番号がついてね。『今日は1号でいく!覚悟せい!』って、お尻を出すとバーンと叩かれるんだ。太い棒でやるとズキーンとくるんだ、骨までね。歩けないくらいになっちゃう」

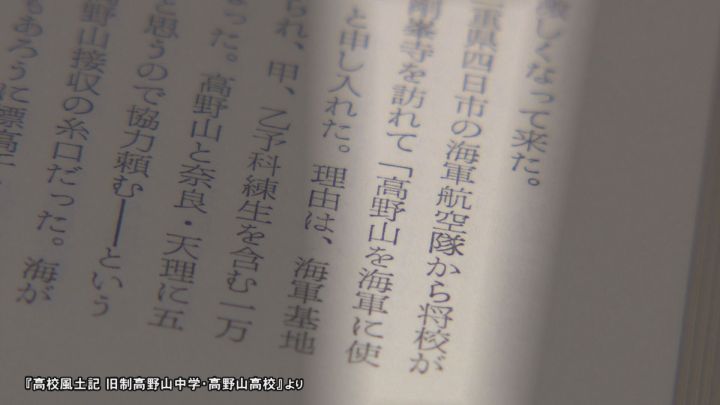

厳しかった体罰。そもそも、なぜ山の上に海軍の“飛行機のない”航空隊があったのでしょうか。 柴田キャスターは祖父の記憶をたどるため、高野山に向かいました。まずは、忠松さんが過ごした高野山中学(現・高野山高校)で、当時の資料を見せてもらいました。 『高校風土記 旧制高野山中学・高野山高校』より: 「(昭和)18年秋、三重県四日市の海軍航空隊から将校が登ってきた。金剛峯寺を訪れて『高野山を海軍に使用させてほしい』と申し入れた」

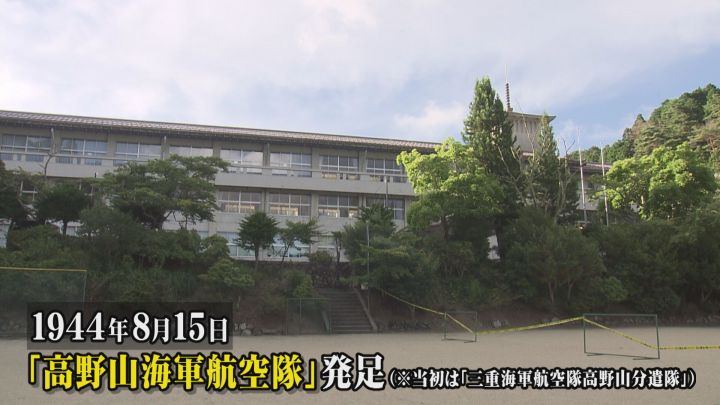

太平洋戦争末期、海軍は各地で空襲を受け、予科練生1万人近くを収容できなくなりました。そこで目を付けたのが高野山でした。 高野山には宿坊を兼ねた寺が40以上あります。1944年8月15日、海軍は宿坊や学校を接収して兵舎にし、「高野山海軍航空隊」(発足時は三重海軍航空隊高野山分遣隊)が発足しました。

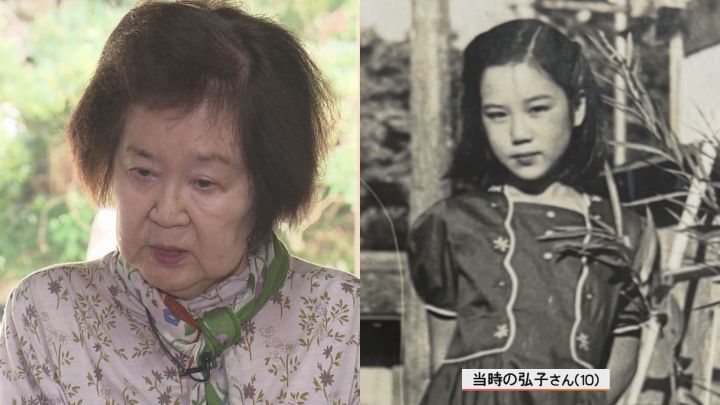

高野山高校の富田向真教頭: 「ここで何かしら訓練をしているとか、ここで全校朝礼をしているとか、そういうような写真は残っていますので、このグラウンドでそういう活動をされていたのは間違いないだろうなと思います」 宿坊の1つ、櫻池院(ようちいん)のアラタ野弘子さん(90)は、当時のことをはっきりと覚えています。 ※アラタは余の下に田

アラタ野弘子さん: 「本当に粗末なおせち料理を作って、置いてあったんです。そしたらね、若い人が1人来てね、それを食べているんです。『匂いをかいだから、ちょっといたずらに食べさせてもらったんです』って言うから『食べなさい食べなさい』って。(食べ物も)なかったんでしょうね。終戦後になって帰られたあと(予科練生の部屋に)行きましたら、ノミとシラミがいっぱいそこらにおりましてね。それだけ皆さん我慢しておられたんでしょうけれどね」

■空に憧れた若者が…“特攻ボート”で敵艦に

物資が不足し、劣悪な環境の中でも、飛行機乗りを夢見た若者たちが、80年前、確かに高野山にいました。そして、彼らを待っていたのは、悲しい結末でした。

高野山の宿坊「本王院」に残されているのは、いざという時、自決するための「護国刀」です。戦地に向かう特攻隊員に実際に渡されたものですが、その刃は竹でできています。

本王院の細川真永住職: 「お泊りいただいた方が見て、『高野山にもこんなのがあったんだ』って。最近は地元の人でも、昔こんな基地があったことを知らない人も結構いるので」 戦後80年、高野山でも戦争の記憶は薄れつつあります。 祖父の記憶をたどる柴田キャスターに、住職はある舟の模型を見せてくれました。 細川真永住職: 「『震洋』です。もう飛行機がないですから、こういう形の特攻しかないと。ここに爆弾が詰まっていて」

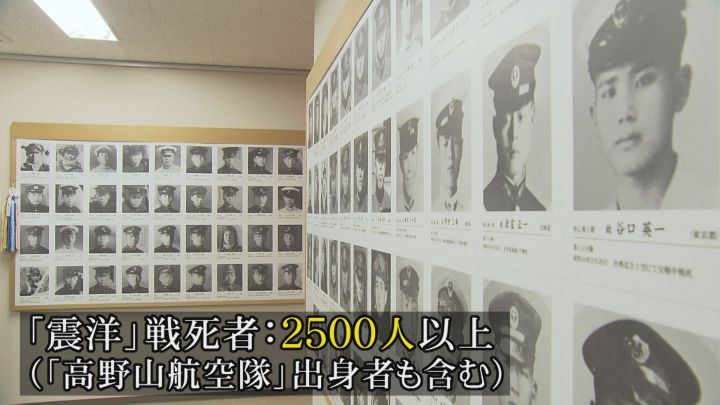

震洋(しんよう)は、太平洋戦争末期に日本軍が開発した「特攻ボート」です。ベニヤ板を貼り合わせた5メートルほどの船体に250キロの爆弾を積んで、敵の軍艦に体当たりする兵器です。 この“特攻ボート”に乗って、2500人以上の命が失われました。その中には、空に憧れたはずの高野山航空隊の出身者も含まれていたのです。

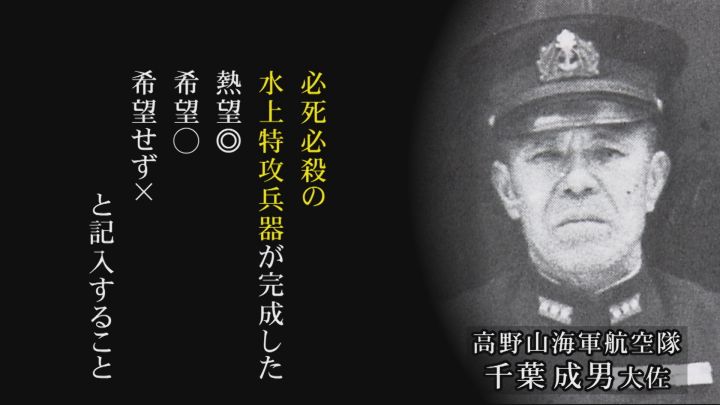

元隊員の手記などをまとめた「高野山海軍航空隊隊史」に、当時の記録が残されています。 <高野山海軍航空隊 千葉成男大佐(前田享練習生の手記より)> 「諸子が航空機搭乗員として日夜訓練に励んで来た苦労は充分に察するが、現在の戦況下では初志の実現は困難である。必死必殺の水上特攻兵器が完成した。『熱望◎。希望〇。希望せず×』と記入すること」

「俺たちは飛行兵ではなかったのか」、元隊員の手記には、当時の複雑な心境がつづられています。 <元隊員・豊福和郎氏の手記より> 「航空戦力の一員となることのみを念頭に文字通り、石にかじりついて頑張ってきたのに、今朝の司令の言葉はまさに寝耳に水である。司令は『決して強制するものではない。お前たちの信念に基づいて決定すればよい』、と云われたが、その言葉は逆に強制以上の力を持っていたように感じた。時に一七歳、それは大変過酷な決断であった」

この日、調査を受けた全員が、震洋への搭乗を「熱望」したといいます。

■語り始めた祖父 “戦争の記憶”を次の世代へ

柴田キャスターの祖父・忠松さんは、高野山で3カ月の訓練ののち、大阪の基地に配属されましたが、特攻に出ることなく、終戦を迎えました。

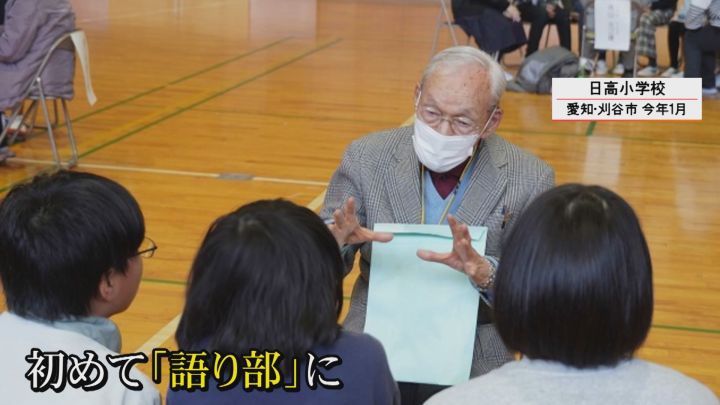

柴田忠松さん: 「だけど確かにね、気持ち的にはほっとしたことは事実だったね、戦争に負けてね。学校に行ったら、校長が『申し訳なかった。こういうことしちゃって』と」 忠松さんは戦争中の写真や資料を「すべて捨てた」といいます。家族にも戦争の話はしてきませんでしたが、戦後80年を迎え、初めて地元の小学校で語り部として、当時の体験を語りました。

子供たちの感想文には、『教科書や映像よりも想像できたような気がしました』との言葉もあります。 柴田忠松さん: 「こういうのはやっぱり伝承で、続けて記憶に残しておくことが、平和を続ける1つの要因になるかもわからんね。切れちゃうと、やっぱりもう忘れちゃうからね。戦争はやったらいかんかと言ったら、絶対やらん方がいいからね。これははっきりしとるけど」 高野山に1年だけ存在した、少年たちの航空隊。高野山奥の院にある供養塔には、戦地で命を落とした航空隊の卒業生60人の名前が刻まれています。

<碑文より> 「卒業した練習生は特別攻撃隊員として、各航空隊、基地へ転隊し、祖国日本の守りに若き青春を捧げ、空に、海に、陸にと散華した」 2025年8月13日放送