老朽化と人口減少が同時進行…値上げだけでは解決しない『水道の危機』乗り切るためにAI活用や事業の広域化も

いま、全国で水道料金の値上げが相次いでいる。設備の老朽化や人口減少などが原因で、東海テレビが独自に行ったアンケートでも、水道事業を取り巻く厳しい環境が浮き彫りとなった。「水道の危機」を乗り切るために、これまでの枠組みを越えた新たな試みも始まっている。

■深刻な“老朽化”…迫る“水道の危機”

名古屋市港区のホームセンターがある敷地、ここは1971年から2003年まで、名古屋市上下水道局の資材置き場だった。水道管を保管するために確保していたが、11年前から、民間企業に貸し出している。

名古屋市上下水道局 安達博紀さん: 「当初の金額で申しますと、1カ月で約1400万円ほど、少しでも経営を改善しようと」 土地を貸すまでして、必死に経営努力を重ねなければいけない理由の一つが『水道の老朽化』だ。

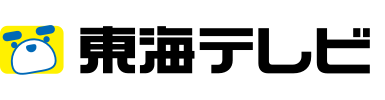

地中から運び出された古くなった水道管は、耐用年数の範囲内ではあるものの、腐食防止のゴムが破れるなど“老朽化”が目立つ。

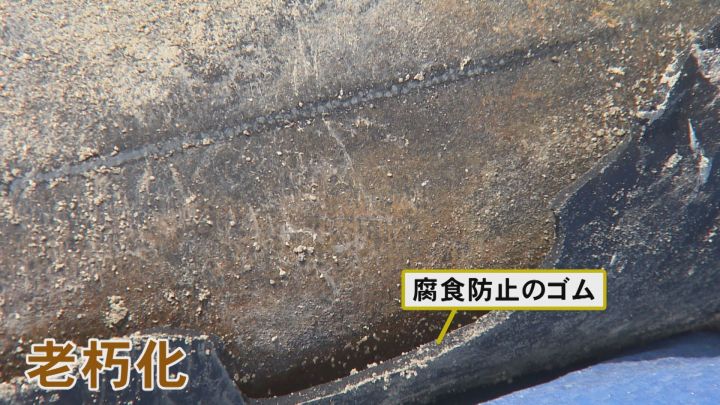

名古屋市上下水道局 浜本剛紀さん: 「(敷設は)1980年ですね、45年たっております。見た感じは管肌見ても悪くなっている所はないんですけど、条件が悪いようなところですと、腐食しちゃったりとか、かなり大規模な漏水になってしまう」 名古屋市は、市内に多く残るこうした古い水道管を、耐震性がある最新のものに取り換える工事を進めている。 老朽化した水道管を巡っては2025年4月、京都市内で水道管が破裂し、アスファルトの亀裂から噴き出した水が、川のように流れ出した。

水道管は66年が経過していて、撤去の予定があった矢先の事故だった。 名古屋市でも、2024年度に水道管の漏水は210件発生し、ほとんどは老朽化が原因とされている。

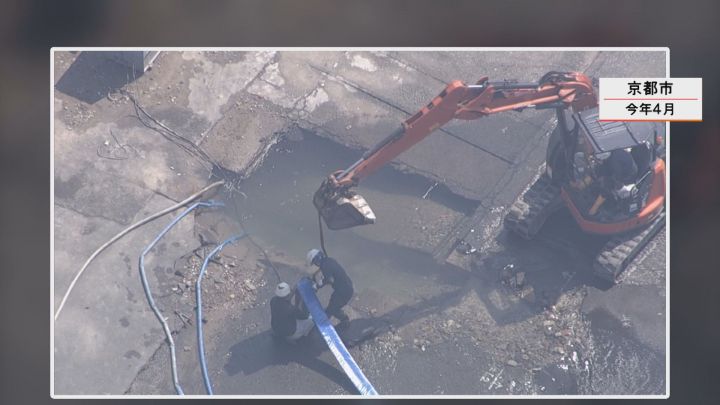

名古屋市上下水道局 浜本剛紀さん: 「昭和40年代、50年代に埋設した管というのが非常に多いものですから、老朽度の高いと思われる管については前倒し前倒しで敷設替えをしている。一方で人件費、管財費が上昇していく中で、更新工事の費用も増大している」 老朽化による設備更新にかかる費用は、増加の一途をたどっている。さらに節水用品の普及や若者らがシャワーだけですませる「風呂離れ」も加わり、水道の利用状況を示す「1日平均給水量」は年々減少傾向にある。 名古屋市は3年後に赤字がおよそ146億円に達すると試算し、2025年10月から水道料金の平均10%の値上げを迫られた。

■6割が「値上げ不可避」独自アンケートで分かった“水道の危機”

東海テレビは、東海3県の自治体と水道企業団あわせて117の水道事業者にアンケートを実施した。多くの事業者で共通していたのが、水道事業を取り巻く厳しい環境だった。

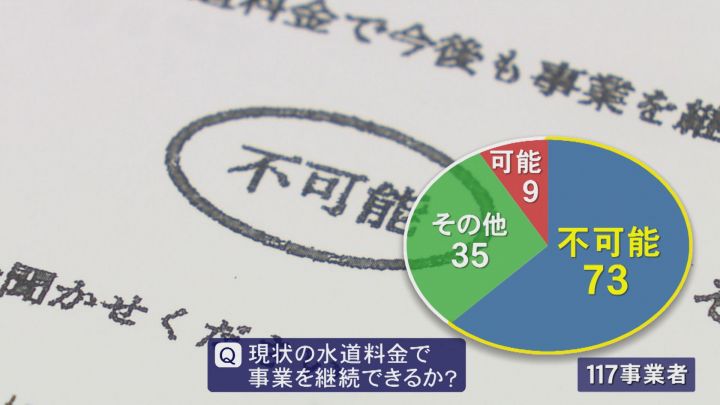

「高度経済成長に布設した管が大量に存在し布設替えが急務」(三重県いなべ市) 「人口増加はもはや望めない状況。収益が減少することはあらがえない事実」(三重県尾鷲市) 「低所得者への影響が懸念され、短期間での大幅な料金引き上げが難しい」(岐阜県川辺町) 上水道は高度経済成長期に、全国で急速に整備が進められた。50年以上が経過し、ほとんどの自治体で更新や耐震化を迫られている。さらに物価高騰や、人口減少などに伴う料金収入の減少が追い打ちをかけている。 岐阜県の北方町議会では9月12日、水道料金の改定案が可決された。880円だった基本料金は、3年後におよそ3割アップし、1144円となる。消費税増税を除くと、抜本的な値上げは、実に45年ぶりだ。 北方町上下水道課 木野村和明課長: 「心苦しいのですが、維持管理等の経費がどうしても増加しておりますので、皆様ご理解を頂いて、お願いしたい」 アンケートでは、現状の水道料金で事業の継続が可能かどうかも尋ねたが、6割以上の事業者は「不可能」と回答した。2024年度以降、すでに値上げした事業者が22あり、46の事業者が2025年10月以降の値上げなどを検討していることがわかった。

特に小さな自治体にとって、水道事業は維持管理すら重荷となっている。

■人工衛星とAIで…人手不足を補う最新技術

2024年7月、愛知県豊田市に、当時の岸田首相が視察に訪れた。 岸田首相(当時): 「それは画期的な話ですよね。これをぜひ全国にどれだけ広げていくことができるのか」

「ぜひ全国に」と話したのは、豊田市が取り組んだ新しい技術だ。 豊田市上下水道局 安藤公織郎さん: 「人工衛星からマイクロ波を地表面に照射しまして、漏水があるかというのを判定する技術になります。本来5年かかる漏水調査を、7カ月という期間で行えた」 漏水調査はこれまで、人が出向いて耳だけで判断していたが、豊田市は人工衛星とAIで補う取り組みを、全国で初めて実施した。 まず人工衛星から地上に電磁波を照射し、その電磁波の跳ね返り方をAIに分析させることで、漏水が起きている可能性があるエリアを、直径200mの円にまで絞り込むことが可能になる。 無数にある古くなった水道管の更新に、優先順位を付けられるようになり、省力化・効率化につながることから、他の自治体でも導入が進んでいる。

豊田市上下水道局 安藤公織郎さん: 「職員が増員すること自体がちょっと難しくなってくる。人に置き換えるような技術の確立というのが、必要になってくるんではないか」

■水道料金の値下げも…“広域化”で大幅コストカット

奈良県では、1つの自治体では困難な課題に、“複数”で立ち向かう取り組みが始まった。 桜井市にある外山浄水場には2つの浄水施設があるが、うち1つは水が入っておらず、いらなくなっているという。

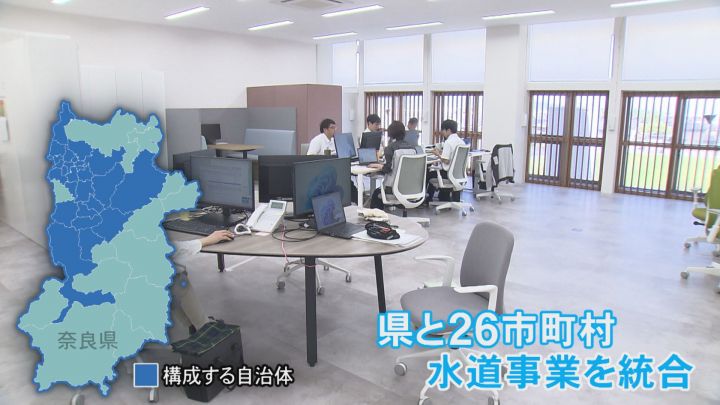

奈良県広域水道企業団 浦田明さん: 「どんどん人口が減ってきたというところで余裕が出てきているっていう、その余裕をうまいこと活用するっていうのが『広域化』、浄水場廃止のメリット。(外山浄水場の廃止で)30億円以上のコストが浮く」 近隣の浄水場に、これまでの機能を担わせることで、古くなった施設を廃止し、更新にかかる費用を、ゼロにしようというのだ。 2025年4月に事業を始めた「奈良県広域水道企業団」は、これまで県と26市町村がそれぞれ運営していた事業を統合した。

その計画の1つが、「浄水場」の統廃合で、14ある主要な浄水場をほぼ半減させることで、コストカットの効果は140億円にもなると見込まれている。 さらに、水道管の更新工事にも多くの職員を割けるようになり、老朽化対策も加速すると期待されている。 奈良県広域水道企業団 岡田伸一郎事務局長: 「小さい団体で、水道の今後のメンテナンスができるんだろうかと(自治体が)不安を持つような雰囲気になってきた中で、水道料金の上昇を抑制した形で、老朽化対策を進める。(広域化は)やっていかざるを得ないんだと思います」 奈良では市町村ごとにばらばらだった水道料金を統一した。1カ月に2立方メートル使用した場合の料金は3190円となり、最も高かった高取町では、1400円以上の値下げになるなど、広域化のメリットが現れた。

住民の女性: 「まとめて管理するほうが安く済むなら、地域差がなくなっていいんじゃないかなと思います」 住民の男性: 「水は毎日、飲んだり使ったりしますんで、みんな平等に上がる分については、別に反対はしません」 奈良県広域水道企業団 岡田伸一郎事務局長: 「今は確かに低い料金にしていますが、今後は確実に上がるということは説明しています。住民に対して、インフラっていうのは当たり前のものではあるけども、維持管理していくには、コストがかかるということは、しっかりとお伝えしていかないといけない」 誰でも気軽に水を手にできる社会を維持するために…水道事業は、大きな曲がり角を迎えている。 2025年9月19日放送