10人死亡し約7万棟浸水…『東海豪雨』から25年 進む“内水氾濫”への対策と備えの大切さ「あれを思い出すだけで嫌」

2025年9月11日、東海豪雨の発生から25年を迎えました。この25年、局地的豪雨が増える中で相次いだのが、川への排水が追い付かなくなって雨水があふれる「内水氾濫」です。あの日何が起きたのか、そして、こうした被害を少しでも抑えるための対策を取材しました。

■浸水被害は7万棟…被害に遭った住民「なんでこんなことに」

2000年9月11日。当時、日本付近に停滞していた秋雨前線と沖縄近海にあった台風の影響で、いわゆる線状降水帯が発生し、激しい雨となりました。 「東海豪雨」では、死者10人、負傷者115人、浸水被害はおよそ7万棟に及びました。

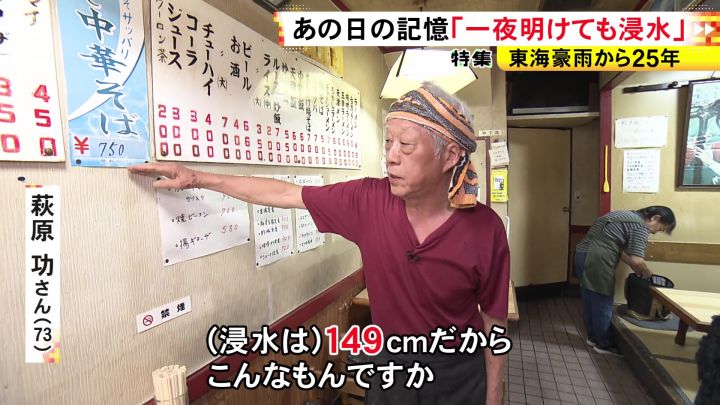

名古屋市天白区の野並地区で中華料理店を40年営む、店主の萩原功(はぎわら・いさお 73)さんは、「思い出すだけでも嫌だ」と話します。 萩原さん: 「こんな経験は何回もは嫌ですよ。忘れたいとは思わないですけど、片付けの大変なあれを思い出すだけで、もう嫌だなと」 店の調理場から水が逆流してざら板(すのこ)が浮いたため、萩原さんは「これはダメだわ」と思い、2階に避難しました。

萩原さん: 「(浸水は)149センチだからこんなもんですか。このメニューはつからなかった記憶だからこんなものじゃないですか」 しかし、翌朝になっても1階は浸水したままだったため、隣の家を通じてなんとか外に出たといいます。そして、片付けをしようと再び店に戻ると…。

萩原さん: 「玄関開けたとたんに、あ然ですよね。くちゃくちゃだもん。冷蔵庫が流しの上にありましたね。浮いて、横になって。中身は全部だめですよ。『なんでこんなことになったんだろう』って。こういう場所だったんかって」

■名古屋の観測史上最多“1時間97ミリ” 施設で体験

25年前の2000年9月11日、名古屋の1時間あたりの降水量は最大で97ミリでした。現在も破られていない、観測史上最も多い記録です。 京都大学の防災研究所は、災害に関する調査や研究を行っている日本最大級の施設です。ここでは、1時間100ミリの雨を体験する装置があります。

1時間に97ミリの豪雨とはいったいどれほどなのか。記者が、東海豪雨とほぼ同じ1時間100ミリの雨を体験してみました。 記者: 「雨音が大きくて、全く周囲の音が聞こえません。雨粒も大きく跳ね返っていて、雨の激しさが分かります」 視界が曇るほどの大粒の雨で、雨音も大きく、周囲と会話することも難しいほどでした。

傘をさしていても、雨が傘の中に入ってしまい濡れてしまう様な強さ。足元には、あっという間に水たまりが広がりました。

■都市部で度々発生する「内水氾濫」その危険とは

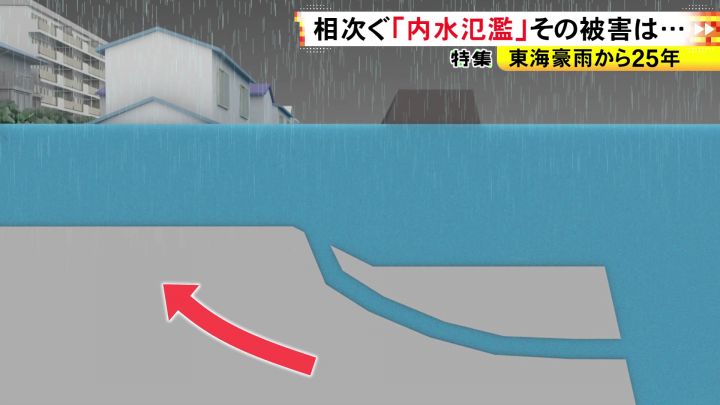

名古屋市の面積の4割近くが浸水した東海豪雨。この時、堤防の決壊などによる川の水の氾濫「外水氾濫」だけでなく、堤防などから離れた場所でも浸水が広がりました。 京都大学防災研究所の川池健司教授: 「1時間に50ミリや60ミリの雨であれば、安全に下水道に流れ込んで雨は処理される設計がされている。それ以上のもっと強い雨が降ってきますと、下水道に入り切れなくなって、降った雨がその場にたまっていって、それで浸水が起こる。これが“内水氾濫”」 「内水氾濫」とは、市街地で長時間大雨が降ることで河川の水位が上がり、下水道管から逆流した水がマンホールなどから噴き出して浸水するといった現象のことです。東海豪雨の際、「内水氾濫」などで浸水したのが、萩原さんの中華料理店があった天白区野並地区でした。

気候変動の影響もあり、近年は集中豪雨の発生が増える中、「内水氾濫」による浸水被害も相次いで起きています。内水氾濫は都市部で度々発生していますが、そこには、意外な危険が潜んでいます。 京都大学防災研究所の川池健司教授: 「地上で氾濫が起こると、水が階段を伝わって地下空間に流れ込んでくることになります。水が流れてきている状態で階段を上るのがどれだけ大変なのか」

京都大学の防災研究所では、高さ3メートル、20段の地下階段を想定した実験ができます。実際に階段を上って、“地下への浸水”を体験してみました。 記者: 「段差が見えないので、自分が今どこにいるのかわからなくて、足元もすくわれそうで、非常に危ないです。水の勢いで、後ろに引き戻されてしまいそうです」

いつ後ろに倒れてもおかしくない水量で、手すりを使うことでなんとか階段を登りきることができました。

■内水氾濫を防ぐために…名古屋市の対策

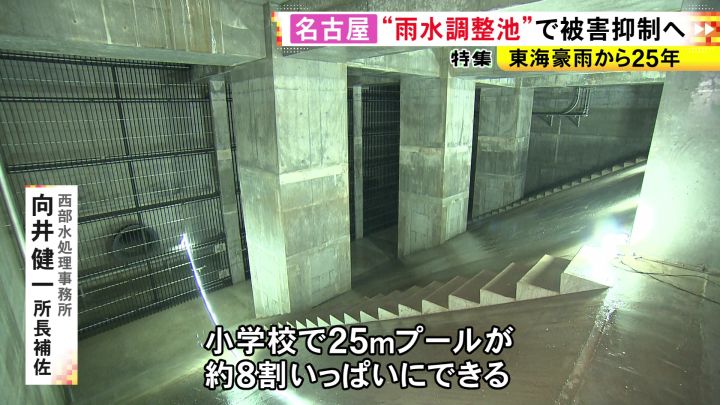

過去の集中豪雨でも発生している、地下浸水。「内水氾濫」によるこうした被害を防ぐため、名古屋市が建設している施設があります。 名古屋城近くから地下50メートルのところにトンネルが作られていて、最大でおよそ10万4000立方メートルの雨を貯めることができる国内最大級の雨水調整池です。 東海豪雨と同じ1時間97ミリの雨でも床上浸水をほぼ解消できるとしていて、2028年度末に完成する予定です。

雨水調整池につながる施設が、すでに完成しています。中川区の広川ポンプ所は、名古屋駅周辺を含む地域の浸水対策として整備を進めている施設です。 地下およそ65メートルにつくられたポンプ所は、名古屋城がすっぽりと入る大きさです。名古屋市で使われている53カ所の雨水ポンプ所の中で、最も深い位置にあります 名古屋中央雨水調整池の最下流部に位置し、集められた雨水を中川運河に排水する役割を担っています。

総排水量は1分間当たり780立方メートル。 名古屋市上下水道局 向井健一所長補佐: 「1分間で200立方メートルくみ上げれるポンプになっています。小学校のプールで言いますと、25メートルプールがだいたい8割くらいいっぱいにすることできるポンプ」 さらに、ポンプには雨水からごみを排除する除塵機が備わっていて、ごみを取り除き、雨水をきれいにしてから運河に流す仕組みになっています。

名古屋市上下水道局 向井健一所長補佐: 「1時間で63ミリ降雨に対応したポンプ施設で、1時間に100ミリの浸水でも、床上浸水を(おおむね)なくす目的で作られている施設」 東海豪雨で、天白区野並地区で浸水の被害を受けた伊藤武則(いとう・たけのり 44)さん。父親が経営していた写真館も、2メートルほど水に浸かりました。 伊藤さん: 「大切な記憶とか資料を捨てないといけないのが、やっぱり今思い返しても結構しんどいというか。二度と経験したくないことだなと本当に思いますね」

進む「内水氾濫」の対策。しかし、専門家はハード面での対策だけでは、内水氾濫を完全に防ぐことは難しいと話します。 名古屋大学の田代喬特任教授: 「施設の整備をすると、安心安全な暮らしが保証されるというふうに考えがちなんですけれども、その施設に依存しすぎてしまうと、私たちの意識が低下してしまう。あくまでもたくさん雨が降った時には、もう溢れることが前提として私たちも備える必要がある」 2025年9月10日放送