「なぜ戦争を止めることができなかったのか」石破首相が単独取材で明かした『戦後80年所感』に込めた思い 安易な“レッテル貼り”への警鐘も

終戦から80年、石破首相は10月11日、「戦後80年所感」を発表した。退任を控え、なぜこのタイミングで出したのか、そして本当に伝えたかったこととは。東海テレビの単独インタビューにその胸の内を語った。

■“最後の節目”に…戦後80年所感は「使命感」

10月11日、首相公邸。イギリスのエリザベス女王やアメリカの大統領など、世界のVIPたちも足を踏み入れたこの場所で、20年来、石破首相を取材してきたジャーナリスト・鈴木哲夫さんと、東海テレビの柴田美奈キャスターが、石破首相への単独インタビューを行った。

鈴木哲夫さん: 「 “80年メッセージ”を出した、この思いをぜひ聞きたい」 石破首相: 「あえて『敗戦後』と言うけど、80年ですと、昭和100年ですと。そこに自分が総理大臣をやっているというのがあります」 取材の前日に、石破総理は「戦後80年所感」を発表した。 石破首相(10月10日): 「なぜ日本は、あの戦争を止めることができなかったのか」

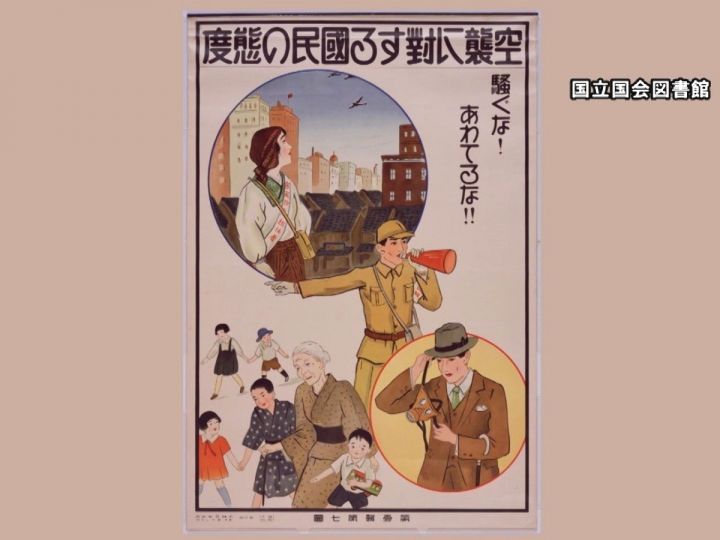

先の大戦を防げなかった背景として、当時の軍部や政治家・メディアの責任などを指摘し、無責任なポピュリズムへの警鐘を鳴らす内容だ。 石破首相(10月10日): 「大日本帝国憲法について申し上げます。この憲法の下では、軍隊を指揮する権限である『統帥権』は独立したものとされて、『文民統制』の原則は制度上、存在しておりませんでした。内閣総理大臣は、内閣の首班とされつつも、内閣を統率するための権限は与えられておりませんでした。本来は軍に対する統制を果たすべき議会も、その機能を失っていきます」 会見はおよそ1時間半、記者からの質問がやむまで続いた。 鈴木哲夫さん: 「途中で『断念した』という報道もありましたけど、出すだろうなと思って、ついに出しました。この思いをぜひ聞きたい」 石破首相: 「『戦後80年 内閣総理大臣 石破茂』ってメッセージは出さなきゃいかんと、これは使命感だったね。そして(田中)角栄先生が言っておられた『あの戦争に行ったやつがこの国の中心にいる間は大丈夫なんだ。いなくなったときが怖いんだ』と。多分、50年、60年、70年、80年…の節目としては、恐らく今年が最後なんですよ」 鈴木哲夫さん: 「単体ではなくて、8月の広島、長崎、終戦の日、その後に今度は国連のメッセージ、そしてそのストーリーの最後に『80年所感』があると」 石破首相: 「そうです。一つ欠けてもだめ」

戦後80年の節目に、総理である者としての使命感から「所感」を出したというが、反対する声も多かった。 鈴木哲夫さん: 「『反対』『出すべきじゃない』とか色々な声があった。だけどそういう人たちは『安倍元首相の70年談話を塗り替えることになる』とか、正直『何を言っているんだ』という思いはあったでしょ」 石破首相: 「その人の色々な思惑とかポジションとかあるんでしょう。ですけど、事は『どうやったら戦争を起こさないか』というお話なので、そこに損得とか自分のポジションとか、そういうものを持ち込むこと自体が、私はあまり正しいと思っていないんですよね。昨日の所感でも申し上げたんだけど、必要なのは『リアリズム』なんだと思っているんですよ、ファンタジーではなくてね。『石破=リベラリスト≒お花畑』みたいな…」 鈴木哲夫さん: 「単純化するんですよね」 石破首相: 「そっちの方が楽だしね」 鈴木哲夫さん: 「する方はね。批判もできるし。でもそうじゃないってこと」 石破首相: 「レッテル貼りの方が受けたりするんだよね。私は街頭演説をするのが仕事でもあるんだけど、『こうなって、こうなって、こうなって、こうですよね?』という話をすると、どんなに簡単に言っても10分ぐらいかかるわけです。だけど、レッテル貼りって1秒で済むからね」

鈴木哲夫さん: 「今回のことじゃないけど、そういう状況に今、世の中がなってきている。僕は怖いと思う」 石破首相: 「怖い。怖いけど、そういう人たちは変わらないんですよ。変わらないとすれば、こっちが今までの何倍も努力しないといかんねって、気が遠くなるような話なわけね。あれだけSNSも含めて罵詈雑言の嵐だと、『もういいや』『関わり合うだけしんどいし…』みたいな」 鈴木哲夫さん: 「僕の電話取材でも時々言っていたじゃないですか、『こんなの相手にして疲れる』って。その度に『そうじゃないでしょ』って話してきた、突っ張ってきたじゃないですか」 石破首相: 「でも普通の人はね、体力にも気力にも限界はあるわけですよ。昨日の会見でも言ったし所感でも書いたんだけど、勇ましいこと、情緒的なこと、非合理だけど勇ましくて情緒的な方に引きずられるんだよね、世論って。それに抗おうと思うと、本当に大変」 鈴木哲夫さん: 「でも、それが結局戦争につながっていったんじゃないんですか?」 石破首相: 「『なんじゃないんですか?』ということを、昨日は言いたかったわけ」 ポジショントークではなく、徹底した「リアリズム」を。安易なレッテル貼りに走ることは、かつて来た道をたどることになりはしないか?そんな思いがあるという。

■「戦争の記憶」次の世代にどう伝えるか

平成生まれの柴田キャスターが、前日の会見を受けて総理に聞いておきたかったことがあった。 柴田キャスター: 「昨日出されたメッセージに書いてある内容を知らない若い世代もたくさんいると思うんです。教科書に書いてないことも仰っていたので。戦後80年の総理大臣として、戦争の記憶、歴史をどのように継承していけばいいと思っていらっしゃいますか?」

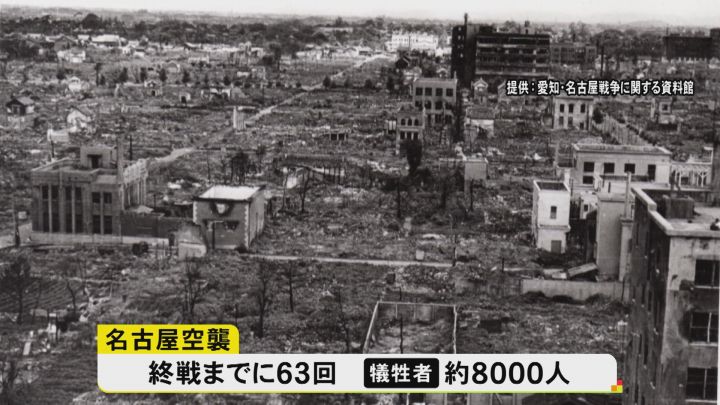

石破首相: 「やっぱり相当に関心を持って努力しないとだめなんでしょうね。若い世代の方が、特に近現代史だよね。縄文式土器と弥生式土器の違いとか大事だけど、これから先、戦争をしないためにはあまり役に立たない。明治維新から先はたぶん、憲法を作る、日清戦争、日露戦争とポンポンポンと飛ぶんだけれども、その間にいろんなことがあるわけよね。そういうのをものすごく緻密に勉強していかないと、“戦前”という時代は分からない。“戦前”という時代が分からないと、“戦後”という時代が分からない。われわれ教える側、政治家もそういう役割を持っていると思うんですけど、そういう興味というのか関心というのか、これをずっと引き付けていく、つなげていく努力をしなきゃいけないと思っているんです」 戦争の記憶の継承には、まず関心を持つこと。まわりの大人が興味を引きつけていくこと。その一例として総理が挙げたのが「名古屋空襲」だった。 太平洋戦争中にあった名古屋空襲は60回以上におよび、名古屋城が焼け落ちたほか、8000人以上が犠牲となった。

石破首相(10月10日): 「愛知であり、あるいは岐阜であり、名古屋であり、大垣であり、そういう所でのいろんな空襲から学ぶ点はたくさんある」 「戦後80年所感」の会見で、石破首相は質問に答える形で、東海地方の空襲の歴史に触れた。 石破首相: 「岐阜空襲でなぜ何百人も死んで、大垣空襲では50人しか死ななかったのかということ。岐阜空襲の時に『防空法』という法律に従って『市民は逃げちゃだめだ』とやった兵隊たちが、『次は大垣なんだって。逃げちゃだめだと言ったら、岐阜みたいに何百人も死ぬよ』と。『法律には反するかもしれないけど、市民はもう避難させよう』と言って、死んだ人は何十分の1だったんですよね。でも、それを知っている人は何人いるの?」

石破首相は、選挙の応援や講演などで地方へ赴くたび、自ら、その地方の戦争などの歴史を学んできたという。 石破首相: 「終戦末期に名古屋にB29がやって来て、焼夷弾をバンバン落としたわけよ。その時の陸軍東方司令官は岡田資中将という人で、鳥取県の人だった。東海管区の司令官だったわけですよ。もちろん迎撃戦闘機もほとんど上がらなかったが、それでも何機かB29を落として墜落して、パイロットがパラシュートで降りるわけさ。それを軍法会議にかけて、首を切り落とした。当然、戦犯で裁判になる。その時に岡田中将は、アメリカ相手に法律戦を挑むわけ。『この無差別爆撃は国際人道法違反だろ。それを処刑して何が間違いだ。すべての責任は自分だ。他の者は関係ない』と。結局死刑になるんだけど、じゃあ『名古屋大空襲って何だったんだ』『その時にどんな裁判が行われたんだ』とか、自分の地域にいろんな考える材料、素材があるんじゃないか。その裁判についてあれこれ言及するつもりはないんだけど、『じゃあ国際人道法って何なんだ?』ということ。だから、名古屋なら名古屋、岐阜なら岐阜、大垣なら大垣、そういう『わが町にとっての戦争って何だったんだろう』ということは、身近な、自分たちが知る、戦争を考えるきっかけになるんじゃないかな」

鈴木哲夫さん: 「最後に聞きたいのは、今この時代は“戦後”なのか、もしかしたら“戦前”なのか。ここの考えを聞きたい」 石破首相: 「“戦前にしないようにする”のがわれわれの仕事なんでしょう。だけど、歴史は繰り返すと言われるが、一つ一つ起こっている事象を見ると、大正デモクラシーからファシズムの時代につながるものがいっぱいあるわけよね。違うのは(戦前は)SNSがないとか、そういう事象はあるけどね。高リスクだけど情緒的な議論、そういうことの結末ってあんまりいいことにならないもんね。だから、そういうことはやっぱりちゃんともう1回学ばなきゃいけない」