絶対評価のはずが「A B Cを1:2:1目安に」名古屋市の中学校で“相対評価”促す内部文書 現役教師「改ざんになる」

名古屋市教育委員会は、中学校の内申点のつけ方について、44の中学校で「絶対評価」ではなく「相対評価」と捉えられる評定基準を文書などで共有していたということです。中学校の現役教師は「改ざんになると思う」と話します。

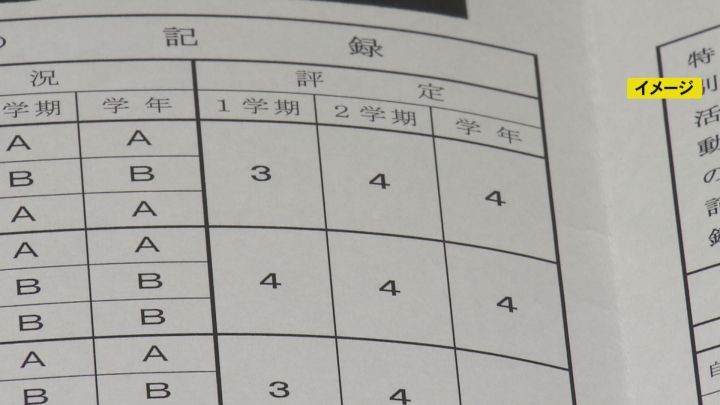

■配られた内部文書には“相対評価を示すような”基準が記載

名古屋市立中学校に勤務する現役の男性教師は、公立高校入試の合否判定にも使われる『内申点』を決める評定のつけ方について、「改ざんになる」と話しました。

市立中学校の現役教師: 「(2018年ごろ)教務主任から『成績をこの程度、この範囲でおさめて下さい、決めてください』と言われました。今でいうと改ざんになるんじゃないか思うんですが」 学習指導要領では、評定は生徒個人の達成度で判定する「絶対評価」でつけるよう求めていて、あらかじめ決められた割合で1から5までの評定で割り当てる「相対評価」は行わないことになっています。

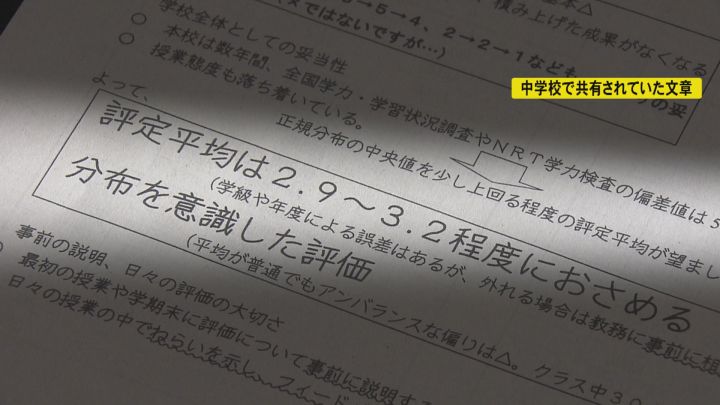

ところが、名古屋市内のある中学校で配布されていたという内部文書をみると、評定の考え方が『評定の基となるA,B,Cの3つの項目について、評価の割合を1:2:1とすることを目安にする』と記載されています。 別の中学校でも、『評定平均は2.9〜3.2程度におさめる。外れる場合は教務に相談』と、相対評価を示すような基準などが記載されていました。

市立中学校の現役教師: 「2017年・2018年・2019年に、区の教務主任会で決まったという話があり、『成績をこの範囲でおさめて下さい、決めてください』と言われました」 男性教師によると、勤務先の学校では数年前まで、相対評価を示すような似た文書が教務主任から配られ、実際に相対評価に近い手法がとられていたといいます 市立中学校の現役教師: 「私もそれを実際に見て『それに従ってやってください』と言われたことがあります。範囲をつけて相対評価のような仕組みを作るのはいかがなものかなと」

■44校に「相対評価」促すような基準を共有…市教委「疑義を生じかねない」

この問題について名古屋市教育委員会は、111ある全ての市立中学校を調査し、2024年度、44校で本来の絶対評価ではなく相対評価を促すような評定基準が共有されていたと明らかにしました。

名古屋市教委義務教育課の畑生理沙課長: 「文書がこれだけ多くの校数で確認されたことについては、疑義を持たれかねない深刻な状況である」 また、該当する学校の内申点の分布と比較したところ、実際の成績にはばらつきがあることなどから「相対評価を行った学校はなかった」と結論づけています。 畑生理沙課長: 「保護者の方や生徒の方に『なんでこんな評価になっているんだろう』と思われてしまうと良くないということで、そういったことを避けるために一定の基準を作ろうとしたと考えられるのではないかと。(評価は)適切に行われてきたと捉えております」 さらに市教委は、資料の保存期間などを理由に「調査は2024年度分しか行わない」とし、教員への聞き取りも「予定していない」としています。 Q.いつまで“改ざん”はあった? 市立中学校の現役教師: 「2019年度までの状況ですね。一律にここまでねというのは、子供の能力を制限する、リミッターをかけることになるので、自分としては納得いかないなと」

内申点の行方を左右しかねない、相対評価を促すような文書の配布に、生徒や保護者は…。 名古屋市内の中学3年生: 「内申点を取るために、委員会に入ったりしています。(評価は)平等じゃないと嫌だなというのはあります」 保護者: 「先生も色々いらっしゃるから、不公平感は絶対にありますよね。学校の中でもですけど、全体で見ても地域によっても、全体的に平等になれば一番いいですよね。難しいですけど」