新着

生徒「内申点は“命”」「発言頑張る」生徒の様々な“工夫”の背景に『テストと内申点の合算』の入試システム

04.29(火)21:28

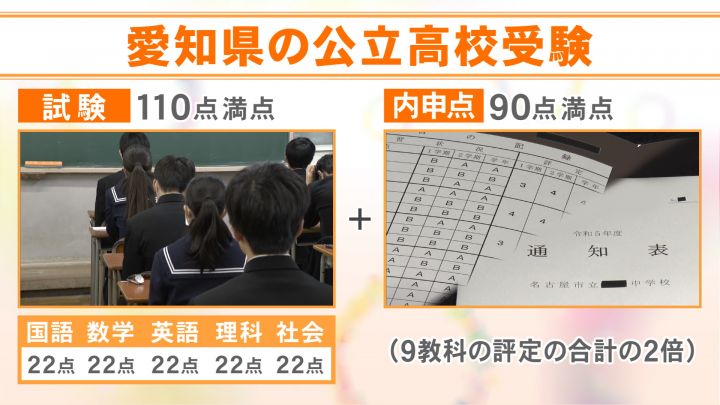

名古屋市教育委員会は、中学校の内申点のつけ方について、44の中学校で「絶対評価」ではなく「相対評価」と捉えられる評定基準を文書などで共有していたということです。生徒たちに話を聞くと、内申点を取るために様々な“工夫”をしていました。 名古屋市教育委員会は、111ある全ての市立中学校を調査し、2024年度、44校で本来の絶対評価ではなく相対評価を促すような評定基準が共有されていたと明らかにしました。 内申点を決めるための評定が、教師の“付け方”によって差がつくことはあってはなりません。 愛知県の公立高校の場合、入試5教科の合計110点満点と、中学3年生2学期の内申点を2倍にした90点満点、この2つを基準としている学校が多く、内申点も受験には無視できない要素といえます。 生徒たちも、内申点について以下のように話しました。 名古屋市内の高校生: 「内申点命で、それがないと推薦がもらえないという感じでした」 名古屋市内の別の高校生: 「手をあげていました。授業態度(の評価)が上がるから。分からないところを聞きにいくとか」 豊田市内の中学3年生: 「授業の中での発言とか頑張っています」 豊田市内の別の中学3年生: 「副委員会はやっています。発言とかすると先生から好印象な感じはします。内申点も高かったし」